Landkarten

Landkarten sind nicht allein die illustrativen oder dekorativen Elemente, als die sie – nicht nur im Film, aber auch dort – nach wie vor häufig noch behandelt und verwendet werden. Sie erfüllen eine wichtige Funktion sowohl hinsichtlich der räumlichen als auch der zeitlichen Einordnung des Geschehens. Sie geben Orientierung und vermitteln wichtige Informationen, die – sonst könnte schließlich auf sie verzichtet werden – auf andere Weise nicht oder nicht so einfach oder schnell vermittelt werden könnten.

Landkarten sind stets Abstraktionen und dabei immer radikale Reduktionen der Wirklichkeit. Sie wählen ebenso aus, was gezeigt wird, wie das, was nicht gezeigt wird. Landkarten zeigen meist nur einen Teil der Erdoberfläche, und bereits die Auswahl des Kartenausschnitts führt und lenkt den Blick auf das als Wesentlich erachtete. Die Auswahl dessen, was gezeigt und was nicht gezeigt wird, bestimmt, wie die Karte gelesen wird.

Daher kommt der Gestaltung der Karten im Film eine entscheidende Bedeutung zu. Die geografische und historische Präzision ist dabei ebenso entscheidend wie die Auswahl der als wesentlich erachteten Gestaltungselemente, der geografischen Angaben und der farblichen Umsetzung.

In nahezu keinem Film, der Landkarten verwendet, finden sich fehlerfreie Karten

Im Film „Sorry Genosse“ (2022) von Vera Brückner, in dem die Flucht einer Frau aus der DDR in die Bundesrepublik erzählt wird, finden sich zwei Landkarten. Beide Karten sind eigens für den Film angefertigt worden.

Die eine zeigt Teile der mittleren östlichen Bundesrepublik und der südöstlichen DDR in den 1970er Jahren. Die Karte ist in ihrem hohen Abstraktionsgrad und ihrer radikalen Reduktion auf das Wesentliche anschaulich und schnell zu überblicken und zu erfassen. Groß und fett gedruckt erleichtern die Länderkürzel BRD und DDR die Orientierung und geben einen ebenso schnell zu erfassenden wie leicht verständlichen Überblick über den gewählten Kartenausschnitt. Farblich sind der Ostblock, also die DDR und die Tschechoslowakei, die am rechten unteren Bildrand ansatzweise zu sehen ist, und die Bundesrepublik deutlich voneinander abgesetzt, und der Eiserne Vorhang bildet entsprechend der erzählten Geschichte als fette rote Linie das grafische Hauptelement. Die Grenze zwischen der DDR und der Tschechoslowakei fällt dem entsprechend deutlich dünner und in schwarz gehalten weniger ins Gewicht.

Historische und zeitgenössische Länder- und Städtenamen

Auf den monochrom gehaltenen Flächen finden sich sowohl im Osten als auch im Westen einzelne kleinere und umgrenzte Felder, die stark stilisiert und – damit stilistisch durchaus passend und gelungen – im Stile von Schulatlanten der 1970er Jahre Baumflächen andeuten. Wobei diese Elemente in keinem Zusammenhang mit der tatsächlichen Lokalisation von größeren Waldflächen stehen.

Nur wenige größere Städte sind eingezeichnet, um die Orientierung zu erleichtern. Rechts im Bild ist Chemnitz zu sehen. Allerdings hieß die Stadt von 1953 bis 1990 – und somit auch in der erzählten Zeit – Karl-Marx-Stadt. Besser wäre es gewesen, das heutige Chemnitz mit seinem damaligen Namen zu verzeichnen.

Im gleichen Film ist eine weitere Landkarte zu sehen, die der vorherigen in wesentlichen Stilelementen gleicht, nun aber das südöstliche Europa zeigt. Erneut ist der Eiserne Vorhang fett und rot markiert, die Ländergrenzen hingegen sind schmaler und schwarz eingezeichnet. Rumänien ist grün hervorgehoben, und der Ländername ist in einer größeren Schrift ausgeführt als der der anderen Staaten.

Die eingezeichneten Staatsgrenzen entsprechen allerdings nicht denen der 1970er Jahre, in der die Geschichte, die hier gezeigt wird, spielt. Stattdessen sind alle hier gezeigten Grenzen die der Gegenwart der Entstehung des Films im Jahre 2022.

Alle Staaten- und Städtenamen sind zudem in englischer Sprache wiedergegeben, was in einem deutschen Film zumindest die Frage aufwirft, warum.

Zudem sind in Rumänien und zum Teil auch in den angrenzenden Gebieten einige Flüsse eingezeichnet, die allerdings im Nichts enden, da die Donau, der größte Fluss in Südosteuropa, und ihre Nebenflüsse in den anderen Ländern fehlen.

Besser wäre es gewesen, die damaligen Grenzen zu zeigen und die Länder entsprechend ihrer damaligen Namen und Schreibweisen und entweder in der jeweiligen Landessprache oder aber auf Deutsch zu benennen. Also Österreich und Wien statt Austria und Vienna; Tschechoslowakei statt Slovakia; Sowjetunion statt Ukraine; Ungarn statt Hungary; Rumänien und Bukarest statt Romania und Bucharest; Bulgarien statt Bulgaria; Jugoslawien und Belgrad statt Serbia, Croatia, Bosnia und Belgrade.

Jugoslawien lag zwar diesseits des Eisernen Vorhangs, aber als sozialistisches Land sollte es ebenfalls rot eingefärbt werden. Zudem sollten sowohl Zagreb als auch Bratislava nicht mehr als Hauptstädte mit einem gerahmten Quadrat, sondern nur noch mit einem einfachen schwarzen Quadrat gekennzeichnet sein. Auch sollten alle Flüsse einheitlich entweder aufgenommen oder aber aus der Karte getilgt werden.

Der exakte Verlauf historischer Grenzen

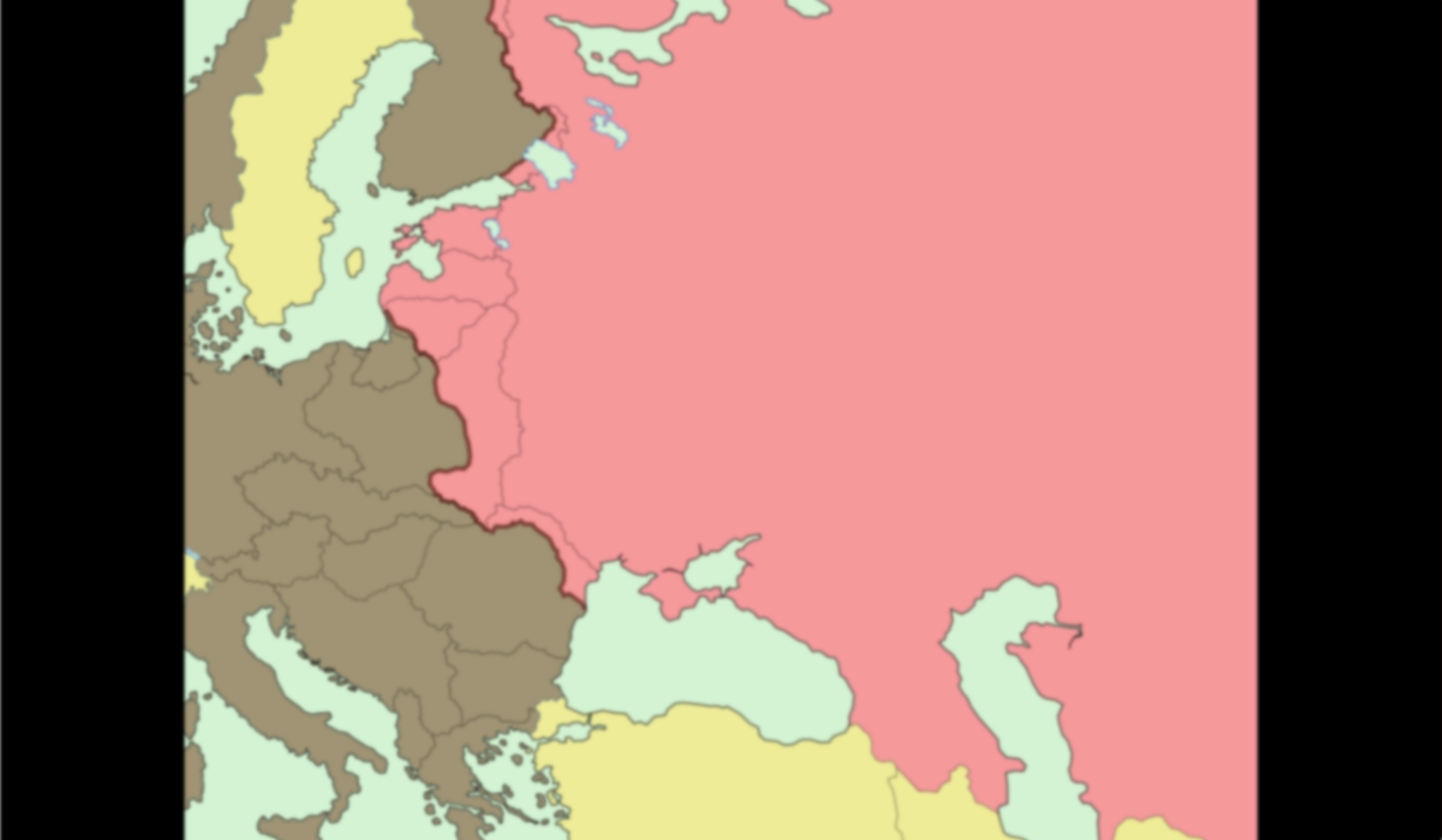

In „Jeder schreibt für sich allein“ (2023) von Dominik Graf findet sich eine Landkarte, die das mittlere und östliche Europa am Vorabend des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion darstellt.

Mit ihrer Reduktion auf vier wesentliche Farben – rot für die Sowjetunion und die von ihr bis zum Juni 1941 annektierten Gebiete und Länder, braun für Deutschland, seine Verbündeten und die von ihnen ebenfalls bis zum Sommer 1941 okkupierten oder abhängigen Gebiete und Länder, und sandgelb für die neutralen Staaten sowie ein helles Blaugrün für die Meere – ist auch diese Karte schnell zu überblicken und ihre Aussage schnell zu erfassen. Auf Beschriftungen wird verzichtet.

Diese Karte zeigt dabei nicht einen, sondern zwei zeitliche Zustände. Zum einen werden die Grenzen der beiden großen Machtblöcke in der ersten Hälfte des Jahres 1941 dargestellt, die farblich deutlich hervorgehoben zuerst ins Auge fallen. Zum anderen sind die Grenzen des Jahres 1937 eingezeichnet, die mit schmalen Linien gekennzeichnet sind. Die Karte stellt also klar, dass entsprechend der generellen Grundaussage des Films alle Grenzverschiebungen ab 1938 für illegitim angesehen werden.

Allerdings fehlt die Grenze von Albanien, das in der Karte so fälschlicherweise Jugoslawien zugeschlagen wird. Auch ist die deutsch-dänische Grenze nicht verzeichnet. Ebenso fehlen die Grenzen Ostpreußens und der Freien Stadt Danzig, die so fälschlicherweise beide zu Polen zugehörig erscheinen.

Zudem zeigt die Karte die jugoslawisch-italienische Grenze nicht der Zwischenkriegszeit, sondern diejenige nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Gleiche gilt für die finnisch-sowjetische Grenze, die den Stand nicht vor, sondern nach dem Winterkrieg 1939/40 zeigt. Es fehlt die nordöstliche Grenze Rumäniens und – zumindest teilweise, die Karte ist an dieser Stelle recht ungenau – die Ausweitung des sowjetischen Machtbereichs auf Bessarabien, das nach dem Hitler-Stalin-Pakt von der Sowjetunion okkupiert wurde. Die südliche Dobrudscha, die Rumänien gleichfalls im Sommer 1940 an Bulgarien abtreten musste, ist hier nicht als rumänisches, sondern bereits als bulgarisches Staatsgebiet verzeichnet. Auch ist das Memelland, das 1939 unter deutschem Druck von Litauen abgetrennt und dem Deutschen Reich eingegliedert wurde, in der Karte nicht braun eingefärbt. Zudem ist die schwedische Insel Gotland nicht gelb, sondern fälschlicherweise braun eingefärbt.

Auch ist nicht ersichtlich, warum sowohl die südliche Stiefelspitze Italiens und Sizilien als auch die südöstliche Sowjetunion jeweils heller eingefärbt sind.

Fiktive Landkarten

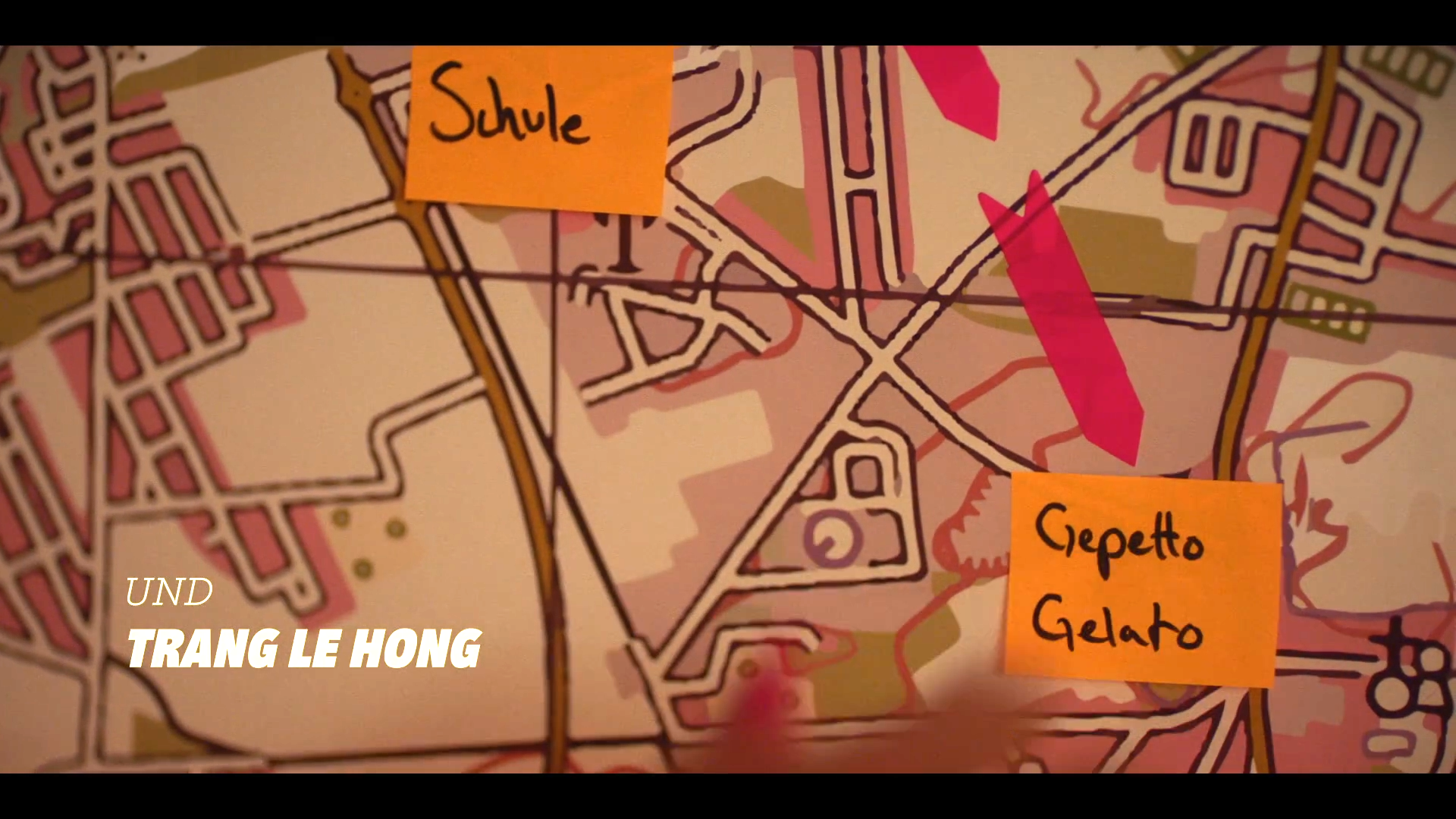

Ein sehr schönes Beispiel hingegen für eine äußerst gelungene Gestaltung einer fiktiven Landkarte findet sich in der deutschen Fernsehserie „Doppelhaushälfte“ (2025) von Dennis Schanz.

Die Karte zeigt den fiktiven Ort Schönefelde nahe Berlin, in dem die Serie spielt, und sie wurde von Tracy zur Landkarte ihres Masterplans, im Ort ein Bubble-Tea-Imperium zu aufzubauen, umfunktioniert.

An den strategisch wichtigen Orten hat Tracy mit Post-its, Fähnchen und aufgeklebten Pfeilen die Standorte ihrer zukünftigen Verkaufsstände und ihren Expansionsplan markiert, der damit geradezu eine militärische Schlachtordnung wiedergibt.

Trotzdem die Karte in zwei Szenen jeweils nur wenige Augenblicke lang zu sehen ist, wurde viel Sorgfalt auf ihre Erstellung verwendet.

In einem Poster-Format, wie es für das ausgehende 20. Jahrhundert üblich war, zeigt sie den Ort mit allen typischen Merkmalen einer solchen Karte. Straßen und Wege unterschiedlicher Ordnungen, Schienen, bebautes Gebiet, Grün-, Industrie- und Brachflächen sind in typischer Weise und korrekt in den entsprechenden Farbigkeiten verzeichnet, und die Überschrift „Schönefelde und Umgebung“ zeigt an, welcher Ort auf der Karte zu sehen ist.