Interieurs und Ausstattung

In „Jeder schreibt für sich allein“ (2023) von Dominik Graf finden sich einige jeweils sehr ähnlich gestaltete Blicke auf die Schreibtische der im Film porträtierten Schriftstellerinnen und Schriftsteller während ihrer Arbeit. Die Menschen sind nur ansatzweise zu sehen, ihre Köpfe von oben oder auch nur ihre Hände, und die Schreibtische von Hans Fallada, Ina Seidel und Erich Kästner rücken dadurch ins Zentrum des Blicks und der Aufmerksamkeit und sind auf diese Weise viel mehr die Hauptdarsteller der jeweiligen Szene als die Autorin und die Autoren selbst.

Diese Schreibtische mit ihrer Vielzahl an Requisiten sind sehr detailliert gestaltet und hervorragend gearbeitet.

Hans Fallada schreibt mit einer Schreibmaschine auf einer Schreibunterlage aus gemustertem Linoleum, ein großer Aschenbecher ist schon gut gefüllt, die bereits ausgetrunkene Kaffeetasse ist beiseitegeschoben, und es steht ein Glas mit einem vermutlich alkoholischen Getränk bereit. Daneben liegen die an jenem Tag bereits geschriebenen Seiten.

Ina Seidels Schreibtisch ist aufgeräumt und ordentlich, die Tischplatte ist bedeckt von einer geblümten Tischdecke, das Schreibset ist aus Porzellan, und sie schreibt mit Füller. An Stelle von Alkohol und Zigaretten gibt es bei ihr Kaffee und Wasser, die Bücher liegen geradezu übertrieben akkurat an der Musterkante der Tischdecke, und alles ist aufgeräumt und sauber unter einer kleinen Stehlampe mit einem Schirm.

Erich Kästner raucht ebenso wie Fallada viele Zigaretten, er schreibt mit Bleistift unter einer modernen Schreibtischlampe, und es liegen ein paar Holzreste vom Anspitzen in und neben der Schale, die eigentlich für Stifte gedacht ist, und die er als Aschenbecher umfunktioniert hat. Es sind Bücher zu sehen, beschriebene Papiere, ein paar Zeichnungen, und auch ein Glas und eine Karaffe mit einem höchstwahrscheinlich ebenso alkoholischen Getränk.

Die Materialien und Gegenstände sehen nicht nach alten Museumsstücken aus, sondern entsprechen in ihrem Äußeren Gebrauchsgegenständen, die eben so anmuten, wie sie in den späten 1930er und frühen 1940er Jahren wohl auch ausgesehen haben dürften.

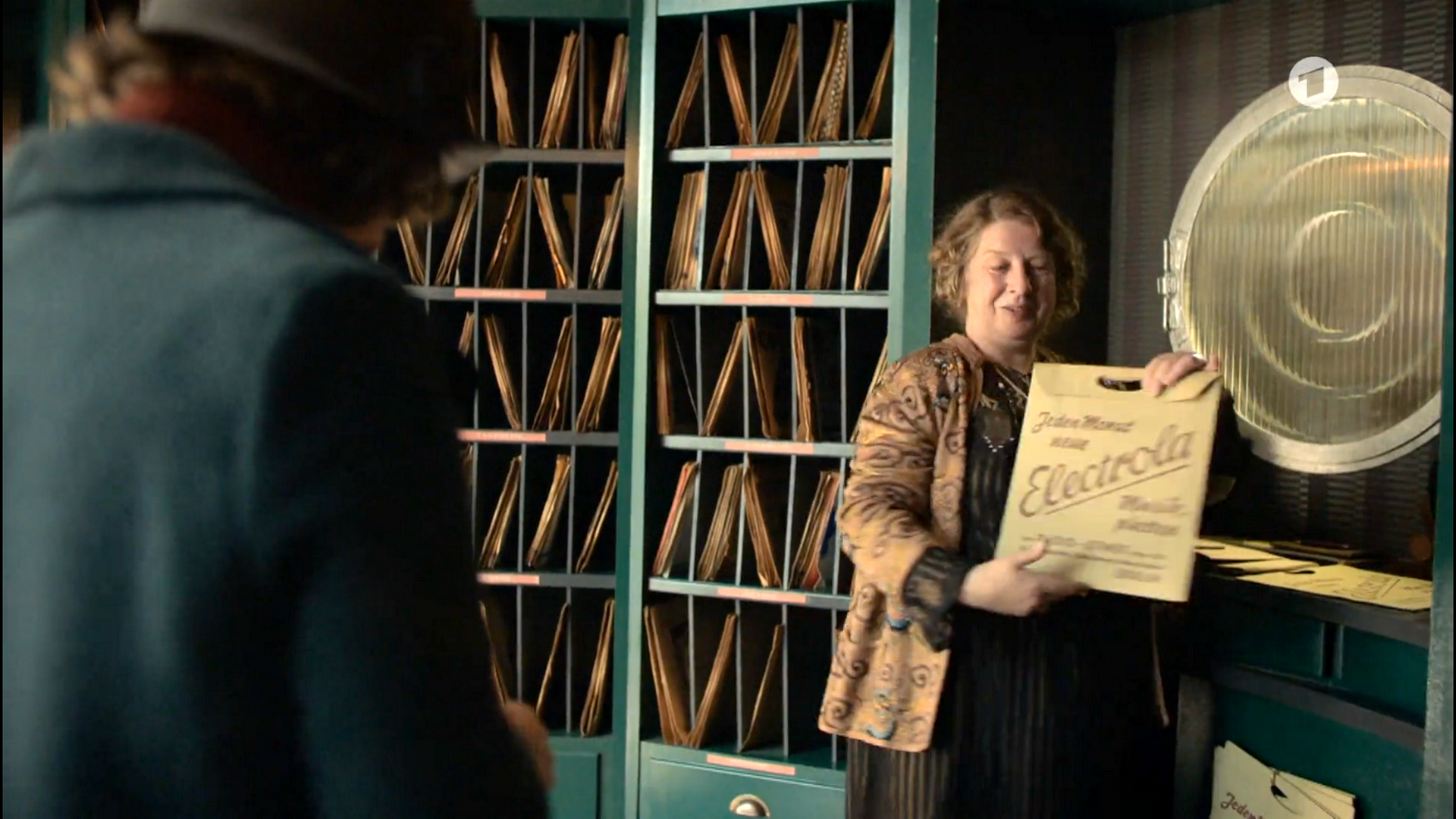

In der ersten Folge der vierten Staffel von „Babylon Berlin“ (2022) von Tom Tykwer, Achim von Borries und Hendrik Handloegten kauft Charlotte Ritter eine Schallplatte. Die Papiertüte, die die Verkäuferin in der Hand hält, sieht korrekterweise aus wie eine ladenneue Tüte. Im Regal hinter ihr stehen Schallplatten in ihren Hüllen. Das allerdings ist nicht ein Anblick wie in einem Geschäft, das im Jahr 1931 fabrikneue Waren verkauft, sondern vielmehr der wie in einem heutigen Archiv, in einer Bibliothek oder in einem Museum. Die Hüllen sind erkennbar sehr alt und verschlissen, zerknickt und vor allem stark vergilbt.

Im Sketch „Im Schallplattenladen“ (1934) von Hans H. Zerlett mit Karl Valentin und Liesl Karlstadt ist eine zeitgenössische Darstellung eines – im Studio nachgebauten – Schallplattengeschäfts zu sehen. Trotz der schwarz-weißen Aufnahme ist deutlich zu erkennen, wie neue Schallplattenhüllen in den frühen 1930er Jahren in ihrem Regal ausgesehen haben.

Der ansonsten sehr detailgetreue Nachbau des Geschäfts in „Babylon Berlin“ hätte noch ein wenig besser und authenischer gestaltet werden können, wenn für die Schallplattenhüllen nicht auf Originale, sondern auf Faksimiles zurückgegriffen worden wäre.