Materialien und Materialkunde

Ein oftmals vergessener und häufig etwas vernachlässigter Punkt in vielen Filmproduktionen ist die Frage nach den Materialien, aus denen die Requisiten und die Ausstattung bestehen. Dabei kommt dieser Frage insbesondere in historischen Filmen eine besondere Bedeutung zu.

Es mag banal klingen, aber die Tatsache, dass Materialien optisch altern, ist von entscheidender Bedeutung. Unterschiedliche Materialien haben zu unterschiedlichen Zeiten ein spezifisch unterschiedliches Aussehen, wobei verschiedene Materialien jeweils unterschiedlich schnell oder langsam und auf verschiedene Weise altern.

Grundsätzlich gilt: Was heute alt ist, war einmal neu. Die entscheidende Frage ist, wie alt ein Gegenstand war, als die Szene, in der er verwendet wird, spielt, und wie er in diesem Alter ausgesehen hat oder ausgesehen hätte. Aus diesem Grunde ist in manchen Situationen und Konstellationen die Verwendung von originalen Artefakten wichtig und richtig, in anderen Situationen und Konstellationen hingegen kann es besser sein, auf die Verwendung von Faksimiles zurückzugreifen.

Original versus Faksimile

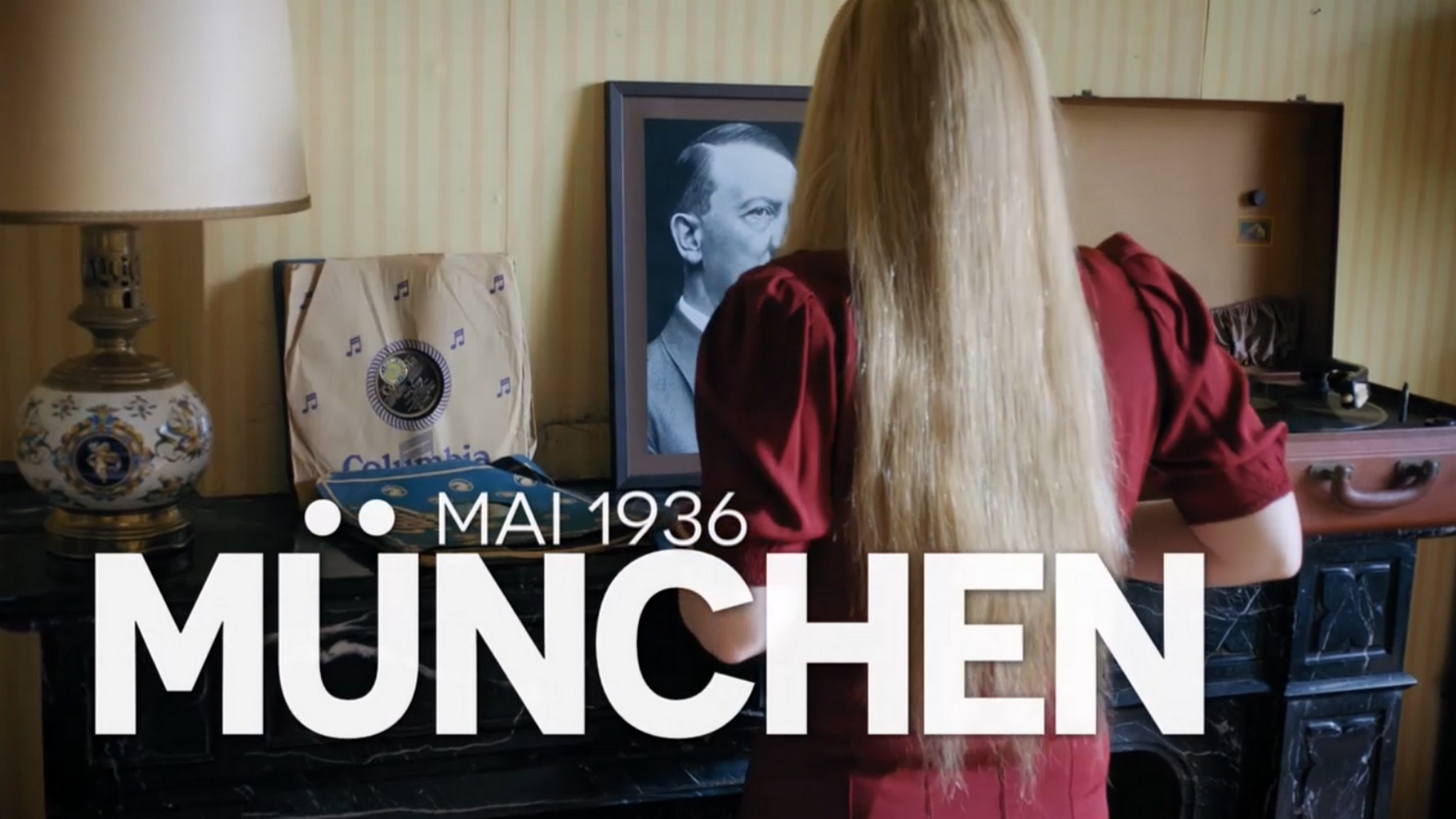

In der achtteiligen Dokumentation „Krieg der Träume 1918-1939“ (2018) von Jan Peter und Frédéric Goupil findet sich folgende Szene: Auf einem Schreibtisch steht neben einer Tischlampe eine Schallplatte in einer Papierhülle, und daneben befindet sich ein gerahmtes Propagandaporträtfoto Hitlers. Die Szene spielt, wie zu lesen ist, in München im Mai 1936.

Die Tischlampe besteht aus einem Fuß aus Porzellan und Messing – Materialien also, die gut gepflegt generell keine oder kaum Alterungsspuren zeigen – und einem Lampenschirm aus Stoff, der ebenso keine Alterungsspuren zeigt. Auch das Foto Hitlers sieht samt des ihn umgebenden Rahmens ebenso neu aus, wie es im Jahr 1936 ausgesehen haben dürfte.

Etwas anders sieht es schon bei der Schallplattenhülle aus. Es scheint sich um eine originale Schallplattenhülle aus den 1930er Jahren zu handeln. Das Papier dieses Originals ist alt und brüchig, vergilbt und zerknickt. Es ist offensichtlich nicht immer am besten, mit Originalen zu arbeiten, wenn sie, wie in diesem Falle, einen optischen Anachronismus erzeugen. Das Papier, das in der Szene neu gewesen ist, sieht aus, als sei es 1936 bereits ein knappes Jahrhundert alt.

An dieser Stelle wäre es besser gewesen, auf ein Faksimile zurückzugreifen – wie es für Blumen und Lebensmittel etwa seit Langem bereits gebräuchlich ist –, dem dann vielleicht noch zusätzlich und behutsam einige leichte Gebrauchsspuren hinzugefügt werden können.

Geld, Banknoten und Münzen

Das Gleiche gilt für Geld. In den allermeisten Filmen werden historische Münzen und Banknoten verwendet, wobei die Scheine oft lappig und angerissen, verschmutzt und vergilbt, und die Münzen verschmutzt und dunkel sind. Meist wäre es besser, entweder gut erhaltene Banknoten zu verwenden, wenn das möglich ist, oder aber Faksimiles der Banknoten anzufertigen und die Münzen gründlich zu reinigen, so dass beide das Aussehen haben wie zu den Zeiten, in denen der Film spielt.

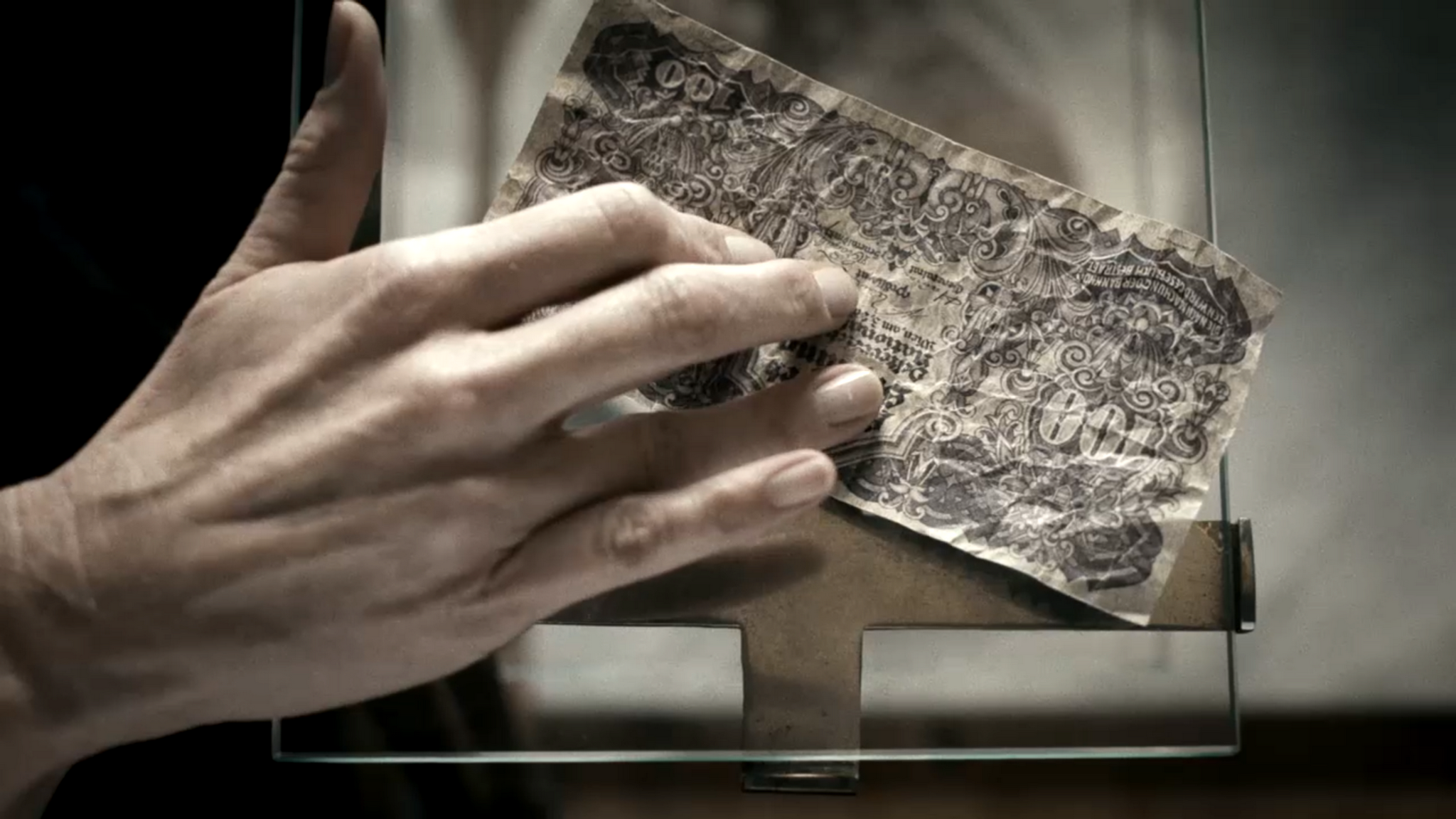

In „Das Wunder von Wörgl“ (2018) von Urs Egger ist ein Hundertschillingschein zu sehen, der in einer Szene von Hand zu Hand geht, während der neue Bürgermeister dem Gemeinderat sein Vorhaben erläutert, eine regionale Komplementarwährung einzuführen. Der Geldschein ist die Hauptfigur dieser Szene, und es wurde eine originale Banknote verwendet, die allerdings sehr zerknittert ist, und ihre Farben sind völlig verblasst.

Besser wäre es an dieser Stelle gewesen, ein Faksimile zu verwenden, zumal in dieser Sequenz der Wert und die Funktion des Geldes erläutert wird, was durch einen etwas neuwertiger aussehenden Schein – der damit seinen Wert auch optisch repräsentiert – möglicherweise noch ein wenig wirkungsvoller hätte sein können.

Ganz ähnlich verhält es sich mit den verwendeten Münzen. Statt alter, abgegriffener und schmutziger Münzen, wie sie häufig in Filmen zu sehen sind, wäre es für die meisten Epochen und in den allermeisten Fällen deutlich besser, Münzen zu verwenden, die ebenso neu oder gebraucht aussehen wie die heutigen Münzen in unserem Portemonnaie.

Dazu können entweder originale Münzen aufgearbeitet werden, oder aber es ist möglich, auf Nachprägungen zurückzugreifen, die in gewissen Fällen bereits für überschaubare zweistellige Beträge erworben werden können. Aus rechtlichen Gründen müssen sie zwar als Nachprägungen erkenntlich sein, aber diese kleinen Unterschiede sind im Film nicht sichtbar, zumal sie – wie etwa bei dem hier abgebildeten Einmarkstück – oft nur eine Seite betreffen und zudem erst bei genauerem Hinsehen überhaupt erkennbar sind.

Briefe und Bücher, Zeitungen und Zeitschriften

Briefe und Bücher, Zeitungen und Zeitschriften altern deutlich, und diese Alterung und ihr in verschiedenen Zeiten unterschiedliches Aussehen erzählt oft selbst eine Geschichte, trägt zum Gelingen einer Szene bei oder ist dabei in manchen Fällen sogar selbst Teil des Geschehens.

In vielen Fällen ist es daher zwingend notwendig, Faksimiles von Drucksachen und Papieren anzufertigen.

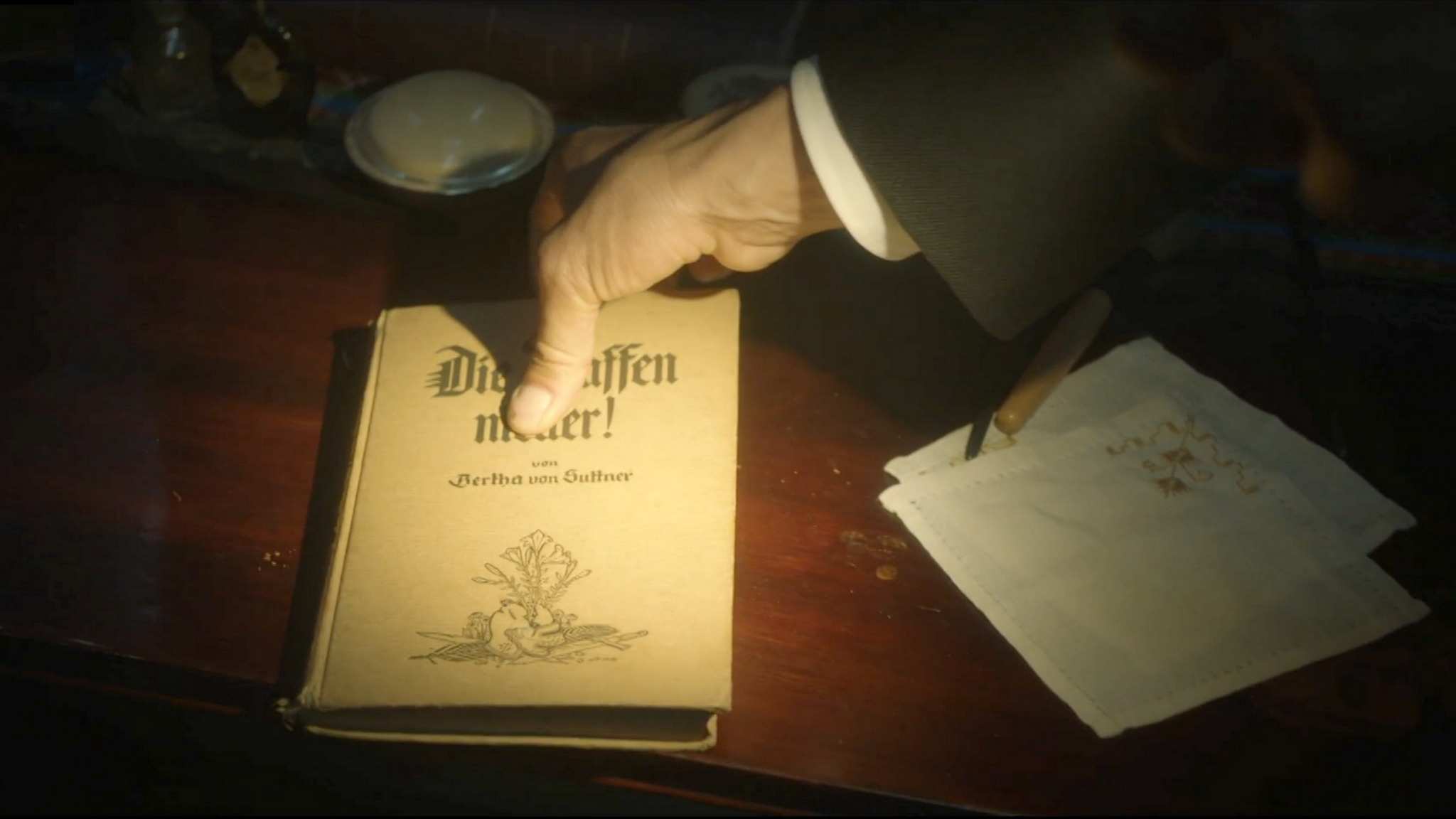

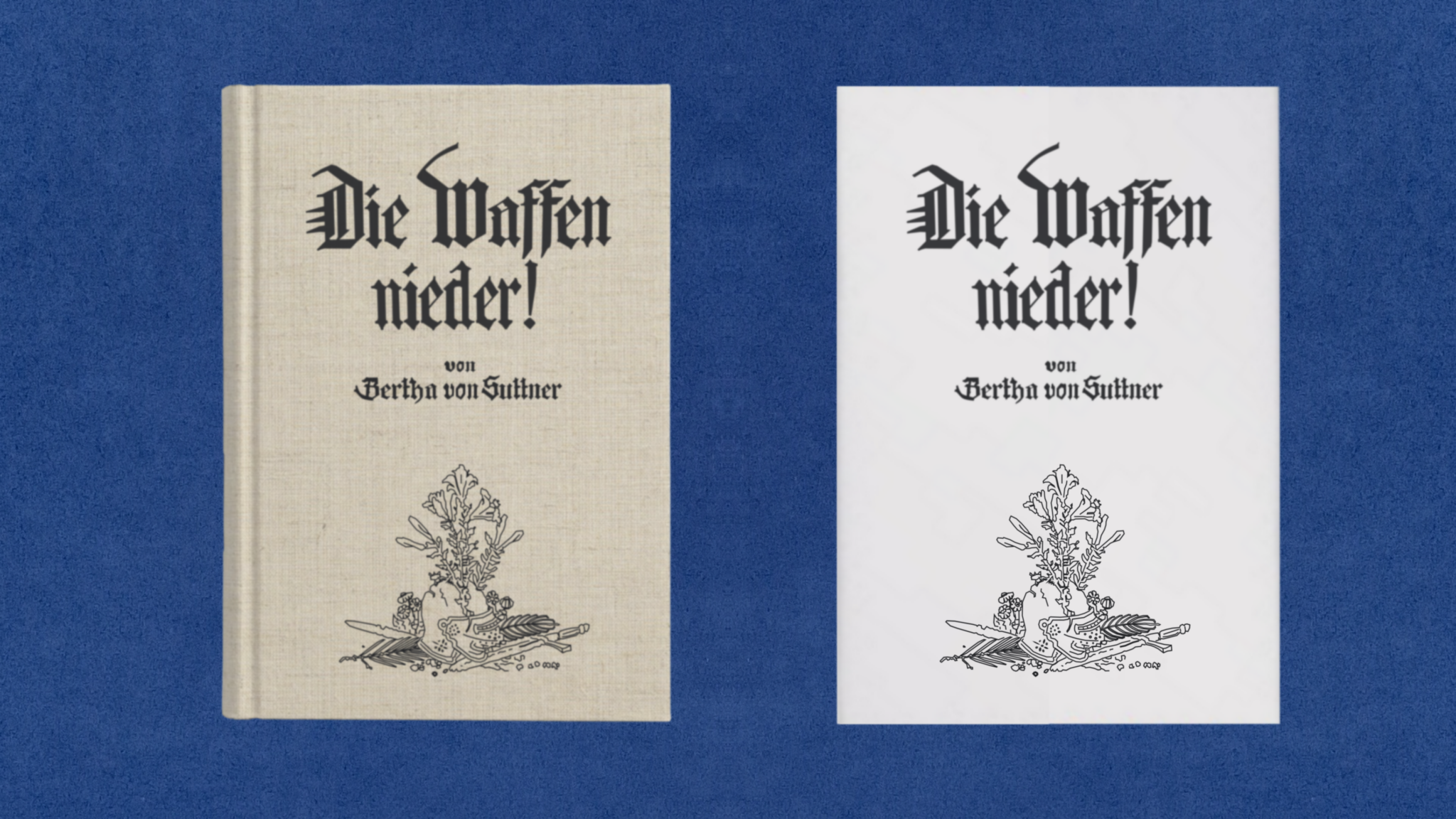

In der sechsteiligen Fernsehserie „Davos 1917“ (2023) von Jan-Eric Mack, Anca Miruna Lăzărescu und Christian Theede durchsucht in der ersten Folge der deutsche Agent Franz heimlich das Zimmer von Johanna Gabathuler. Unter anderem nimmt er dabei eine Ausgabe von Bertha von Suttners „Die Waffen nieder!“ in die Hand. Es handelt sich dabei um die bei Wien-Berlin erschienene Volksausgabe von 1914.

Bei dem Buch handelt es sich um ein Original, dem man seine einhundertundzehnjährige Geschichte deutlich ansieht. Zur Zeit der Handlung allerdings wäre das Buch höchstens drei Jahre alt gewesen, und es wäre ebenso anzunehmen, dass auf dem Schreibtisch von Johanna Gabathuler, der Tochter der Betreiber des „Curhaus Cronwald„, ein weniger verschlissenes, weitgehend neu aussehendes Exemplar gelegen hätte.

Stimmiger wäre es deshalb auch hier gewesen, statt des Originals ein weitgehend neu aussehendes Faksimile zu verwenden. Falls das etwa aus Budgetgründen nicht möglich sein sollte, kann auch auf ein Faksimile des Schutzumschlags zurückgegriffen werden, das um ein beliebiges, gebundenes und neuwertiges Buch gleicher Größe – in diesem Falle 21,8 x 15,0 x 1,9 cm – gelegt werden könnte, und das mit einem deutlich geringeren Aufwand zu äußerst niedrigen Kosten einfach angefertigt werden kann.

In manchen Fällen hingegen ist der umgekehrte Prozess nötig, und das Papier muss einer künstlichen Alterung unterzogen werden.

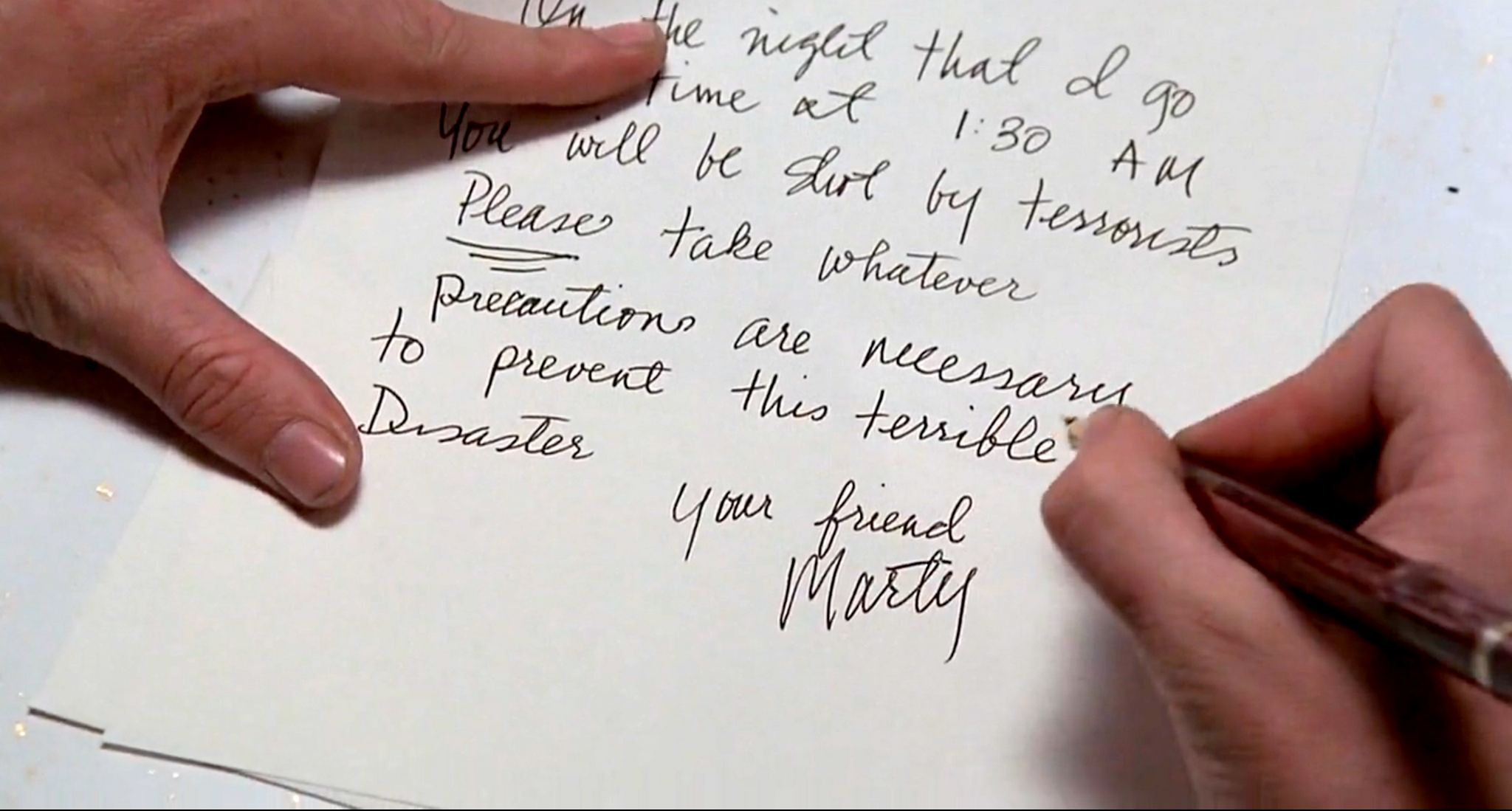

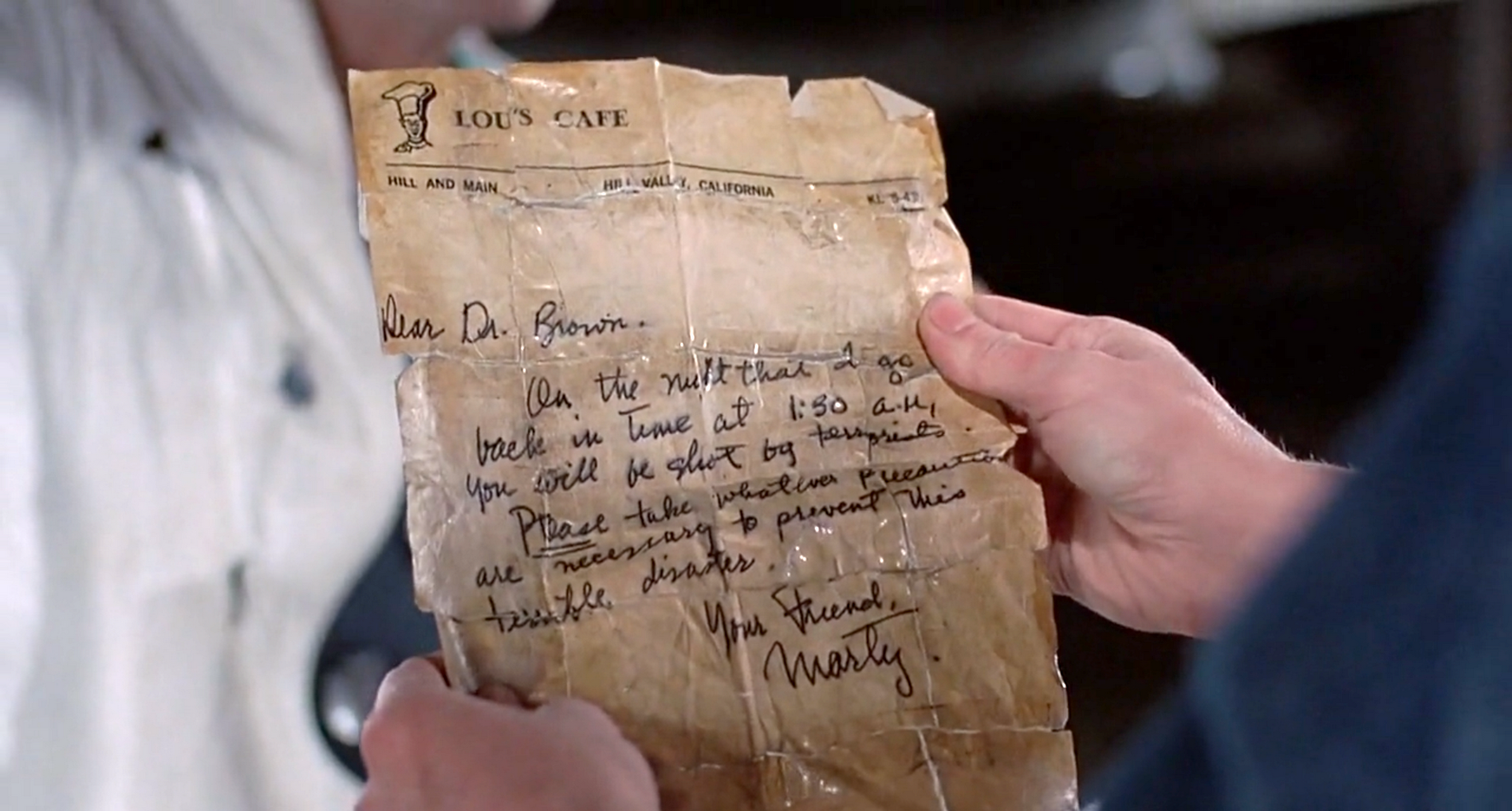

In „Zurück in die Zukunft“ (1985) von Robert Zemeckis, ein Film, der ohnehin auf eine in jeder Hinsicht gelungenen Weise mit der Zeit spielt, schreibt Marty McFly im Jahr 1955 einen Brief an Dr. Emmet Brown. Nach seiner Rückreise in das Jahr 1985 sind in der erzählten Zeit für den Brief und Dr. Brown dreißig Jahre, für Marty und für die Zuschauerinnen und Zuschauer jedoch nur wenige Augenblicke vergangen, als er den gleichen Brief erneut in den Händen hält.

Die Alterung des Papiers ist deutlich erkennbar. Zudem hat Dr. Brown den Brief im Jahr 1955 zerrissen, da er es für gefährlich hielt, etwas über die Zukunft zu wissen. Allerdings hat er es sich nach Martys Abreise – und ohne dass der und das Publikum dies weiß – doch noch anders überlegt, er hat die Schnipsel wieder aufgesammelt und den Brief mit Tesafilm wieder zusammengeklebt.

Das vergilbte und zerknitterte Papier erzählt deutlich die lange Zeit von drei Jahrzehnten, die seitdem vergangen ist, auch wenn es für Marty und das Publikum nur ein paar Augenblicke gewesen sind.

Bei genauerer Betrachtung allerdings kann man sehen, dass die beiden Briefe nicht identisch sind. Einige Worte sind bei der handschriftlichen Abschrift in der Zeile verrutscht, das Wort Please ist im Original von 1955 dreimal, 1985 aber nur zweimal unterstrichen, die Zeitangabe AM und das Wort Disaster sind 1955 groß, 1985 jedoch klein geschrieben, und beim Wort Friend ist es umgekehrt, was aber wohl keiner Zuschauerin und keinem Zuschauer aufgefallen sein dürfte.